11月18日,“片区化推进乡村振兴的山东实践”行进式采访团走进金乡县鱼山街道,从崔口村的别墅群到共富空间的智慧大屏,再到轰鸣运转的加工车间,一股产业兴旺、民生向好的蓬勃气息扑面而来。这里,一颗小小的大蒜历经半世纪耕耘,从“一亩抵三亩小麦”的生计作物,成长为撬动50亿元产业集群、带动3万余人增收的“黄金产业”,书写着片区化发展赋能乡村振兴的生动答卷。

从率先种蒜到产业集群

崔口村35年种出“全国示范村”

“拉到外地上赶着,不如留在村里出摊子!”70多岁的崔口村原党支部书记韩允其,深耕大蒜产业35年,这句朴实的话道出了村庄发展的密钥。如今的崔口村,400多栋新式别墅错落有致,暖气、燃气、光纤一应俱全,幼儿园里孩童嬉戏,幸福院内老人安享晚年——这是村民们做梦也想不到的好日子。

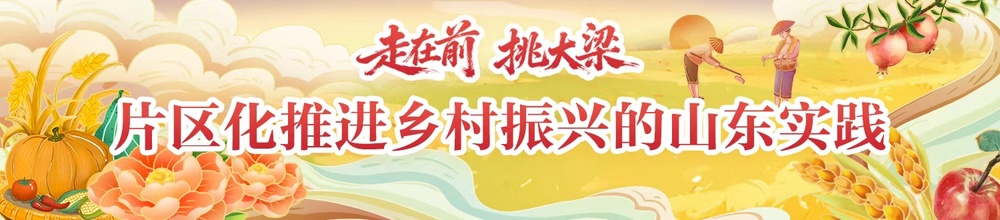

这份幸福源于“村集体+企业+农户”的发展模式。20世纪70年代,崔口村率先种起大蒜,靠着“敢为人先”的劲头,村集体牵头组建东运集团,将860亩集体土地作价入股,让村民人人持股,村集体持有企业10%股份,从根本上绑定了村民与集体的利益。“我家5口人,去年分红近3万元,加上村办企业工资,年收入超10万!”村民崔广福的自豪溢于言表。

产业兴旺是幸福的底气。村里聚集了山东省大蒜工程技术研究中心、院士工作站等高端科研平台,50余名科研人才扎根于此,申报国家专利30余项。国家实验室资质的农产品检测中心,让大蒜出口畅通无阻;80家村民企业建起大蒜冷库,形成从种植、收购、冷藏到加工、出口的全产业链。数据见证成效:村集体年收入达560万元,每年拿出不低于30%返还村民,仅股利分红一项就近220万元,村民人均年收入6万元;60岁以上老人可免费入住幸福院,吃住全免,丧葬费用也由集体承担,360多名村民实现家门口就业。如今的崔口村,已获评“全国民主法治示范村”,成为名副其实的“幸福村”。

“蒜易通”当“大脑”

数字赋能大蒜产业智变

离开崔口村,采访团走进鱼山街道共富空间,这里的“蒜易通”智慧平台大屏上,亩产、价格、库存、交易数据实时跳动,如大蒜产业的“数字大脑”。“金乡大蒜是世界大蒜的晴雨表,我们要让这张‘名片’更智能!”中蒜集团董事长李新安介绍,平台整合大数据、物联网、区块链技术,打通一二三产数据壁垒,免费为1.2万余家产业链主体提供精准服务。

据介绍,2023年,“蒜易通”已有9万人使用,其核心的5A智能仓体系覆盖山东、河南、江苏、河北四省360多家仓储企业,总储量达630万吨,不仅能存大蒜,还能存储辣椒、生姜、苹果等农产品。“以前当地人不会管理冷库,现在手机就能实时查看货物情况,库洞异常会及时预警。”李新安演示着智能管控系统,通过该系统,金融机构实现线上监管、快速审批,累计为产业提供180亿元贷款,真正做到“当天申请当天下款”。

四层共富空间里,全链条服务热火朝天:一层展销区,金乡大蒜、黑蒜制品等40多种特色产品琳琅满目;二层电商直播间,新农人忙着推销大蒜制品;三层培训中心,种植技术、电商运营课程定期开讲;四层党建阵地,为产业发展提供组织保障。“共富不是独奏,是合唱!”金乡县鱼山街道党工委副书记、办事处主任刘旭说,通过共富空间辐射,街道形成涵盖加工、物流、电商的大蒜产业集群,年交易额突破50亿元,带动蒜农每亩多赚300元。

110家企业+70%冷库储量

金乡成全国大蒜集散定价中心

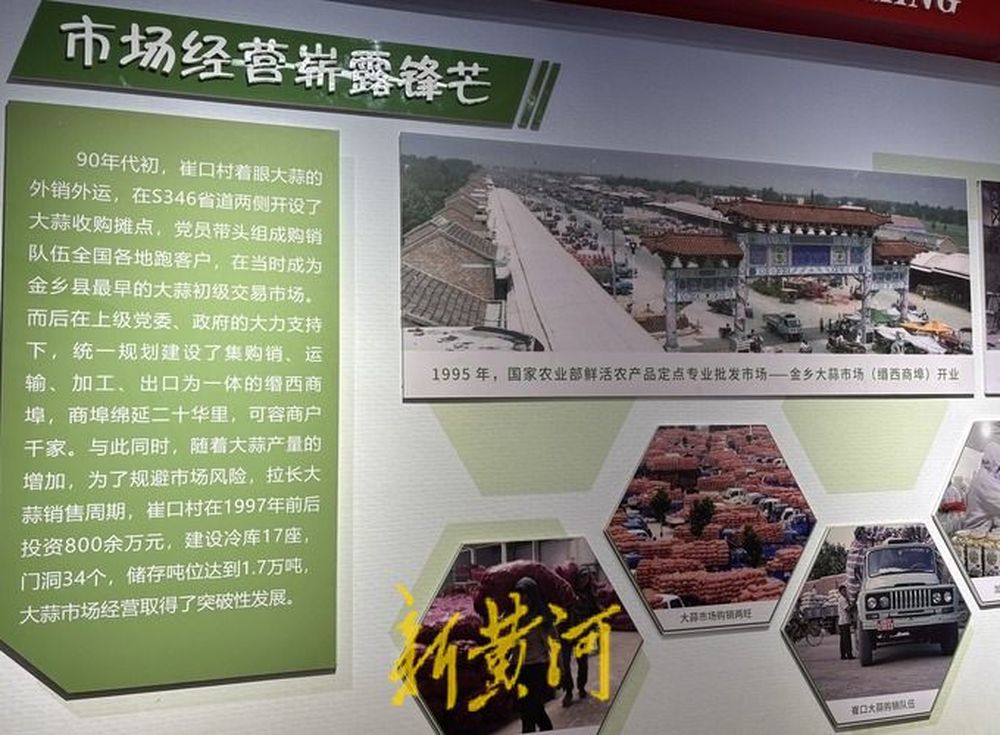

“从‘收全国、卖世界’到全产业链融合,片区化发展让大蒜产业焕发新活力。”刘旭介绍,街道立足大蒜产业基础,在一产端持续深耕种子研发,培育出独头蒜、“太空5号”、“金蒜6号”等特色品种;二产端向精深加工突破,黑蒜、大蒜多糖、大蒜氨酸等产品广受市场青睐,更向医药领域拓展附加值;三产端通过数字化仓储、仓单质押、电商销售,让产业能级不断升级。

如今的金乡大蒜产业,早已突破单一品种局限,110多家企业深耕产业链,冷库储存量占全县70%,不仅服务本地,更成为全国大蒜集散定价中心。每年5月拔蒜薹、6月底收大蒜的季节,仅崔口村就需外地务工人员每天不少于5000人,大蒜储存期,村民的冷库能收取每吨300元的储存费,河南、江苏等地的客商纷纷前来代购代销,产品远销东南亚、印尼等地区。

片区化发展的红利还在持续释放。鱼山街道以“一区三园”为骨架,通过共富空间将分散的经营主体抱团整合,导入人流、现金流、物流,带动周边村庄同步发展大蒜产业。“以前种蒜只能看天吃饭,现在有技术指导、有市场信息、有金融支持,心里踏实!”村民寻红芬从小种蒜,如今靠着冷库储存和代购代销,日子越过越红火。

记者手记

一颗大蒜,承载着金乡人数十年的坚守与创新。从崔口村“村企共建”的利益共享机制,到共富空间“数字赋能”的全链服务体系,再到片区化发展的规模效应,金乡的实践印证了“产业振兴是乡村振兴的核心”。这里没有轰轰烈烈的口号,只有踏踏实实的耕耘:让农民持股分红、让仓储智能高效、让产品提质增值、让共富落地生根。

当传统农业遇上数字化、规模化、品牌化,当村民从“种地人”变成“持股人”“产业工人”,乡村振兴便有了最坚实的支撑。金乡的“大蒜故事”告诉我们,立足特色产业,以片区化布局整合资源,以全产业链延伸价值,就能让小作物长成大产业,让乡村既有“颜值”更有“内涵”,让农民的日子越过越有奔头。