初冬时节,山东省邹城市大束街道钓鱼台村鸿山叠翠含黛,沙河流水潺潺,白墙黛瓦的民居错落有致,温室大棚里绿意盎然,沙河岸畔的钓台边不时传来钓友的欢声笑语。11月18日,“片区化推进乡村振兴的山东实践”行进式主题采访团走进这座藏着西周名相仲虺垂钓传说的古村落,探寻其从普通村落蜕变为省级美丽乡村示范点、邹城“小三亚”的振兴之道。

40个钓台、100多个钓位,钓鱼业成为村内支柱

“我们村南靠鸿山、北邻葛炉山,沙河穿村而过,省道319就在北侧,6公里就能到大束街道驻地。”刚到村里,钓鱼台村村委会工作人员就勾勒出村庄的先天优势。但谁能想到,这片山水宝地曾是“沙河边堆满垃圾,雨天泥泞难行,年轻人都不愿留”的模样。

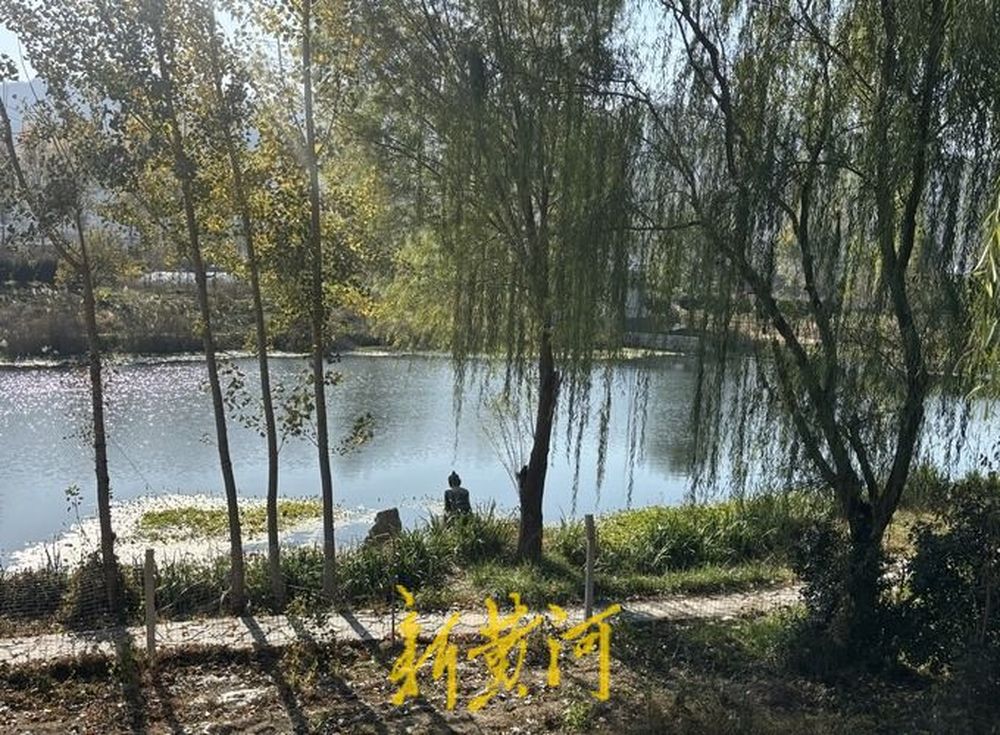

改变始于美丽乡村建设的推进。村里以环境整治为突破口,清淤沙河、修建滨水步道、整治乱搭乱建,还在步道两侧打造文化墙,绘制仲虺治世、农耕劳作的彩绘,搭配休闲小广场和健身器材区,让“脏乱差”的村落彻底变身“步步有景”的宜居家园。如今的沙河两岸,300米长的河道南岸建起40个钓台、100多个钓位,清澈河水倒映着垂柳与仿古路灯,“邹城小三亚”的美名不胫而走,每到周六周天,济宁及周边的游客纷纷慕名而来,只为体验亲水垂钓的乐趣。

65个大棚承包种植各类蔬菜,撑起村民致富伞

如果说宜居环境是钓鱼台村的“面子”,特色产业就是乡村振兴的“里子”。村党支部书记朱玉建介绍,村庄早已跳出传统粮食种植的局限,走出“垂钓文旅+大棚种植”的多元产业路。

在垂钓产业方面,村里从2019年就开始投放1.5万斤鲤鱼等鱼苗,打造“仲虺垂钓处”特色品牌,50元一根鱼竿的亲民定价,让垂钓成为周边游客休闲的热门选择。而在村庄东侧的种植基地,65个温室大棚占地120亩,成为村集体增收的核心引擎。这些大棚采用“合作社+农户”模式,26户合作社成员带动70户村民参与种植,其中三分之一农户专注蘑菇种植,其余则主打有机蔬菜。

“今年蘑菇行情不好,我们就赶着秋季改良种植青菜,收成特别好。”基地承包大户彭涛介绍,他承包了村内的37个大棚,原本种植贝贝南瓜,及时调整品种后,5块多一斤的芸豆单棚就摘了200多斤。据了解,大棚一年可种两茬,单棚成本约7000多元,其中通过村集体扶持,一个大棚一年租金仅2000元,种植的芸豆、有机菜花等蔬菜,不仅供应本地市场,还能直达北京新发地,让村民在家门口就能实现稳定增收。

“规划+合力”绘就乡村振兴新蓝图

“乡村振兴,规划是前提,产业是核心,党建是保障。”朱玉建道出了村庄蝶变的关键。为了让产业发展更有方向,村里高质量编制发展规划,避免盲目建设;村党支部充分发挥战斗堡垒作用,党员带头探索产业、争取政策,凝聚起干群同心干事的合力。

如今的钓鱼台村,已从传统村落成长为省级美丽乡村示范点、蔬菜大棚种植专业村。65个大棚年产值可观,带动多名村民就业,人均年增收2万多元,乡村旅游与特色产业深度融合,观光采摘、休闲垂钓的游客络绎不绝,让村庄成为远近闻名的“网红打卡地”。“下一步,我们要整合蔬菜种植基地和旅游资源,打造‘采摘体验+休闲观光+民俗文化’的融合模式,延伸产业链条。”朱玉建对未来充满信心。

记者手记

走进钓鱼台村,最动人的莫过于“颜值”与“内涵”的同步提升。从清淤治污到打造滨水景观,村庄用环境整治擦亮了“邹城小三亚”的名片,从单一粮食种植到“垂钓+大棚”多元产业,村庄用精准布局筑牢了致富根基。

这里的实践证明,乡村振兴从来不是单点突破,而是“美丽环境”与“特色产业”的同频共振。党建引领下的科学规划、因地制宜的产业选择、村民广泛参与的合作模式,让钓鱼台村既守住了山水乡愁,又走出了增收新路。小村落的蝶变告诉我们,只要找准资源优势、激活内生动力,每个乡村都能走出属于自己的振兴之路,让村民在“环境美”中收获“日子甜”。