△4月27日,2025“山东大学潍坊日”活动在山东大学中心校区举办(资料图片)

△4月27日,2025“山东大学潍坊日”活动在山东大学中心校区举办(资料图片)

9月16日,以“产才融合赋能齐鲁协同创新领航未来”为主题的2025先进技术成果转化山东行(潍坊)暨重点高校校地合作对接交流会启幕,纵深推进“智联百校·赋能千企”行动,深化人才链、教育链、产业链、创新链融合发展,推动先进技术成果加速转化为新质生产力,赋能更好潍坊建设。

此次活动,不仅邀请北京大学、清华大学等30所国内知名高校参加,还有先进技术成果长三角、西部、西安转化中心与潍坊进行产学研活动,还举办工业科技成果、先进技术成果转化主题展,以及先进技术成果赋能新型工业化暨高水平技术经理人对接会、校地深化教育合作等一系列专题对接活动,这意味着潍坊加快引进高层次人才、深化校地交流合作、推动先进技术成果转化进入了“深水区”,为新质生产力发展按下了“加速键”。

近年来,潍坊着眼激活人才“一池春水”,让人才引领“四链”深融,四链深融催生智慧“裂变反应”,当市场转化释放创新“乘数效应”,让潍坊这片热土的发展动能迸发出奔涌不息的源头活水。从去年工信部直属高校走进潍坊,到本次先进技术成果转化山东行(潍坊)暨重点高校校地合作对接交流会,这对聚力“一七五一”思路目标和任务举措,全力打好“六大革新硬仗”的潍坊意味着什么?

当前,潍坊大力实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略,努力打造动能充沛、活力迸发、竞争力强的高水平创新型城市,以人才链为支点撬动创新链升级、赋能产业链跃迁——人才引擎若星火燎原,科创平台如竹节拔升,创新势能势如破竹,有着创新基因的潍坊正淬炼为智慧涌流、活力迸发的创新高地,奏响向新求质的时代强音,人才引领“四链”深融的潍坊路径愈发清晰。

蓄积产才融合新动能,打造人才引领发展先行区

创新驱动实质上是人才驱动,谁拥有一流的创新人才,谁就拥有了科技创新的优势和主导权。如何立足潍坊现代化产业体系的深厚产业根基,为产学研深度融合提供广阔的发展空间,因地制宜加快发展新质生产力?

潍坊聚焦人才第一资源,紧扣“引、育、用、留”全链条攻关,全市人才资源总量达249万人,其中,国家级省级重点人才626人,为高质量发展提供坚实智力支撑。

潍坊坚持以产聚才、以才兴产,紧扣产业链布局人才链,全力打造全链条人才孵育供给体系,推动人才作用发挥“关键变量”转化为产业转型升级“最大增量”,推动产业链、人才链深度对接、融合聚变,聚力打造人才引领发展先行区,加快培育和发展新质生产力。

——围绕产业需求精准引才。市委主要负责同志率队到清华大学等30多所高校对接,带动市级领导班子成员和县市区、市直部门“一把手”走进133家国内外知名高校院所,精准对接供需引才,与上海交大等11所高校达成全面合作关系。亮出人才“新标尺”,潍坊组织“9+3+N”产业链牵头部门对重点企业人才需求情况进行大摸底,分产业分企业建立人才需求目录,与潍坊重点产业链科技资源图谱同频共振,丈量着产业跃迁新刻度。今年上半年,组织编制重点企业人才需求目录,共梳理1059家企业人才需求1.6万名。

——实施“智联百校·赋能千企”行动。去年5月,工信部直属高校走进潍坊,与潍坊250家重点企业精准对接、洽谈合作,成功设立“工信部直属高校先进技术成果潍坊转化基地”,一批重点合作项目现场签约,开启了潍坊与七所高校合作的新篇章。今年以来,举办山东大学潍坊日、京津冀地区“双招双引”推介签约、分产业到高校精准对接、英才校友潍坊行等系列活动,吸引高校院所更多人才、技术、项目等创新要素向潍集聚。

——精准支持企业聚才。企业是推动创新创造的主力军,也是吸引集聚人才的主阵地,潍坊出台专项政策、发放引才补贴、设立“人才潍坊伯乐奖”,支持企业瞄准产业最前沿,广泛集聚高精尖缺人才,以专人靶向“点对点”搭建起校地合作“连心桥”。潍柴集团坚持实施人才第一工程,扩渠道立品牌、搭平台激潜能、建机制促流动,让人才“聚起来”“活起来”“动起来”,将人才优势转化为企业核心竞争力。

——推进40万大学生集聚计划,实施驻潍高校毕业生留潍专项行动,市县联动举办“才聚潍坊——直通名校”招聘、潍坊籍博士青年人才“家乡行”、清华北大学子潍坊行等活动,青年人才净流入态势持续巩固。

——精准培育本土人才。以重点产业发展需求为牵引,组织实施领军人才、乡村之星、首席技师等系列人才计划,大力推动驻潍院校增设“四新”专业和未来学科、新兴交叉学科,建设现代产业学院,深入推进职业院校订单式培养、企业人才自主评价,全市高技能人才达到40万人,中华技能大奖、世界技能大赛金牌获得者数量均居山东省前列。

产才融合,产业为基、人才为要。在“聚智生力”的路径之上,潍坊拓宽“五湖四海”引才矩阵、完善“自主培养”育才体系、健全“各尽其能”用才机制、涵养“至诚礼遇”留才生态,一个高效培育新质生产力的创新生态正在成形,为更好潍坊提供了强有力的人才支撑和智力支持。

布局产才融合新矩阵,以创新平台集聚一流人才

高端科创平台载体是集聚高精尖人才、促进成果转化,孵化科技企业、推动产业升级的重要支撑。潍坊科创资源富集,产业体系完备,如何做大人才“蓄水池”,做强科技“策源地”?

潍坊瞄准高端,搭建高端科创平台载体,布局产才融合新矩阵,推进“人才+项目+平台”一体化建设,以科技人才创新引领新质生产力发展,加速科技成果落地转化。

建强创新平台,为科研人才搭建起充分发挥才华的“科创舞台”。省级以上研发平台达952家,山东大学潍坊研究院、山大歌尔研究院在潍坊落地生根,占领产业发展制高点,北京大学现代农业研究院集聚研发人员852人,在全球率先构建西瓜属超级泛基因组图谱、小麦端粒到端粒完整基因组图谱。潍柴集团4次刷新柴油机热效率世界纪录。

企业一头连着科技,一头连着产业,是技术进步的主要推动者。潍坊在培强创新主体上持续加力,实施“一企一平台”工程,“高企培强”和“科小育优”工程引导支持企业“小升高”“规转高”,推动高新企业规模化、规上企业高新化,支持企业主导协同创新。

坚持以企业为主导、以市场为导向,潍坊高标准建设潍坊科技大市场,壮大科技经理人队伍,促进科技成果加快转化为现实生产力,助力企业做精做优做强。2024年全市新增授权发明专利5330件、增长17.5%,“十强”产业增加值增长10%。

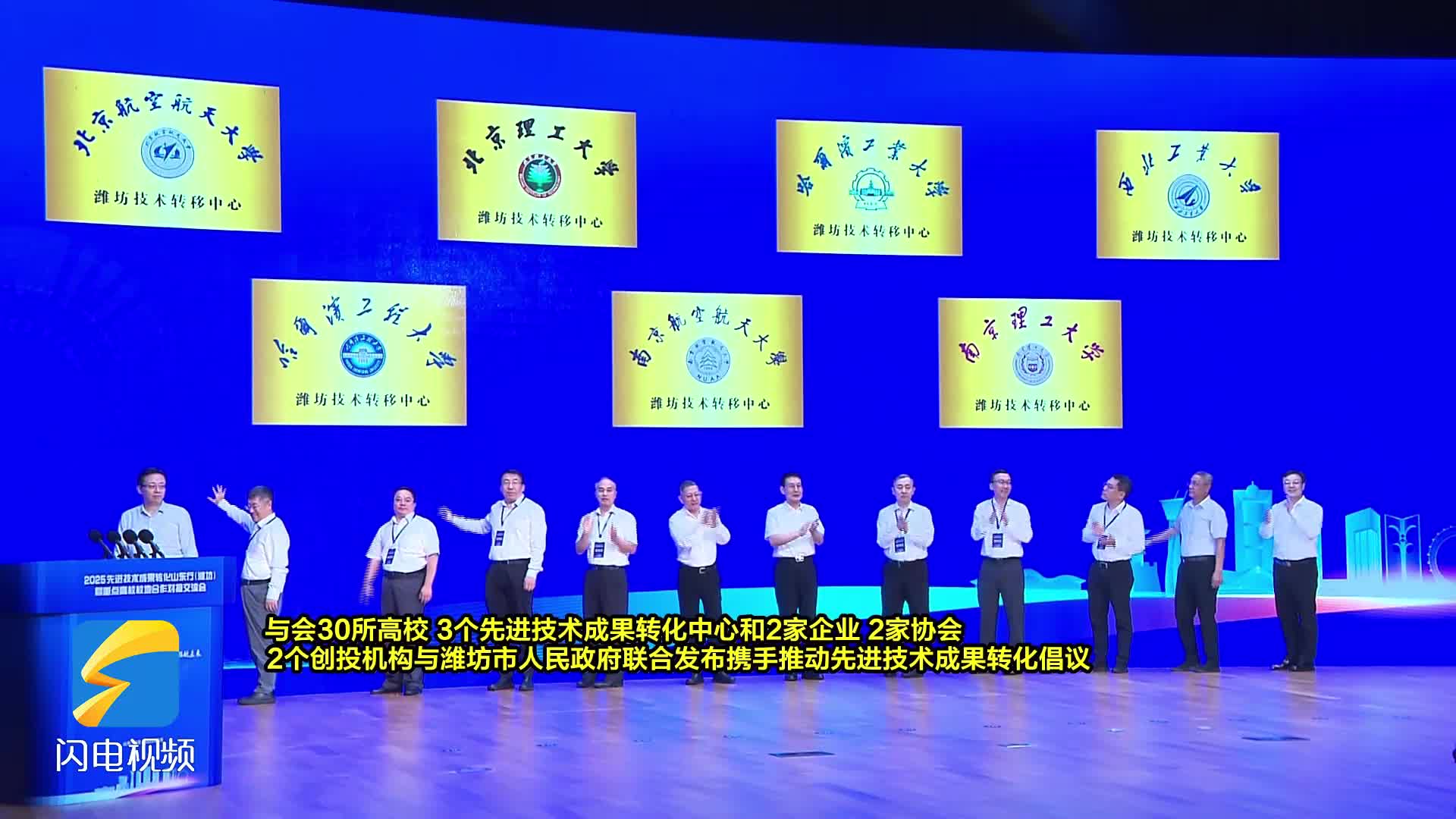

在培优企业创新平台同时,潍坊实施成果转化应用促进行动,坚持“党委政府、高校院所、广大企业”三方协同发力,创新“企业出题、政府立题、高校答题”模式,健全企业与高校院所常态对接机制,共建校地平台,选派干部到高校院所担任科技人才专员,选聘高校院所专家人才担任县市区科技副职、企业科技人才副总,分产业组织企业与高校院所精准对接,高水平建设潍坊科技大市场,推动北京航空航天大学、北京理工大学等7所高校来潍分别设立技术转移中心,让人才、科技与产业更高水平“牵手”,促进更多科技成果来潍落地转化为新质生产力。

产学研深度融合,点燃科技产业化新引擎。潍坊推动转化高校院所先进技术成果1000余项。其中,推动哈尔滨工业大学“15000t/a杀菌剂系列产品”、上海交通大学“三甲基甘氨酸新技术开发及产业化”、中国科学院青岛生物能源与过程研究所“铁系梳枝丁戊橡胶新材料高性能轮胎制造”等106项重大行业性新技术、新产品成功落地潍坊,增加产业规模近200亿元。这组数字是潍坊建立高效的产学研用协同创新机制,实现创新链产业链资金链人才链有效贯通的生动写照。

激发产才融合新活力,更好潍坊万马奔腾

创新浪潮,奔涌向前。当前,人才竞争已经从单纯的拼支持政策、拼资金待遇,转变为人才生态的综合较量。如何打造最优人才发展生态?

人才综合竞争力居全省前列,这是潍坊在激烈竞争中脱颖而出的实力和底气所在。潍坊大力实施人才生态优化行动,推进教育科技人才一体改革、“四链”融合发展,努力营造“潍爱唯才”最优“生态圈”,激发产才融合新活力。

潍坊锚定建设高水平国家创新型城市目标,着力推动教育科技人才良性循环,努力实现“1+1+1>3”的倍增效应,为培育壮大新质生产力、加快高质量发展蓄势赋能。

自古以来就有崇文重教的优良传统,潍坊在新时代亮出了一张有着高教强市、职教高地、基教名城特质的靓丽城市名片,潍坊以教育优势集聚科创要素、人才资源,深化职业教育产教融合,建好用好产教联合体、行业融合共同体、现代产业学院等平台,打造“中职-高职-本科”贯通培养体系,通过产学研深度融合培养高质量产业技术创新人才,更好赋能产业发展。职业院校技能大赛金牌总数实现全省“十五连冠”,成为以高技能人才助力经济社会发展的有力注脚。

构建持续优化的政策生态。主动站在“企业侧”“人才侧”改进“政府侧”,先后制定了人才新政30条、青年人才集聚18条等系列政策,为人才心无旁骛干事创业提供坚实保障,为加快推进科研人才、科技创新与产业发展深度融合,聚天下英才而用之探索了新路径,也激发出了科研人员创新创业活力,推动科研成果在潍坊转化、孵化、产业化,让更多“科研之花”结出“产业之果”。

构建人尽其才的创新生态。深化人才发展体制机制改革,探索实施重大科技项目“揭榜挂帅”,实施校院企人才“互聘共享”计划,推广“产业教授”做法,推行高层次人才编制在高校、工作在企业“双落户”制度,让各类人才的创新活力竞相迸发。

构建全程无忧的服务生态。大力实施人才服务质效提升行动,建立高层次人才服务专区,畅通高层次人才配偶随迁、医疗保障等绿色通道服务,规范1.1万余套人才公寓管理运行。设立“潍坊人才日”,评选首届潍坊杰出青年人才、卓越技能大师,建成潍坊人才公园,加快打造人才友好城市,以最大诚意为各类人才提供最好资源、最优服务,让更多人才选择潍坊、乐居潍坊、成就潍坊。

本次活动在金秋收获的季节开启,是潍坊推动科技、人才、产业资源高效对接的新起点,将进一步深化人才与产业融合模式,推动人才高效配置、产业高速增值,为实现高质量发展塑造新动能、新优势。

星河灿烂望北斗,勇立潮头逐浪高。潍坊坚定扛牢“走在前、挑大梁”的责任担当,主动在全国全省大局中找方位、定坐标,把创新前置为一切发展的“必选项”,汇聚人才“第一资源”,激活创新“第一动力”,为推进中国式现代化潍坊实践、谱写中国式现代化山东篇章贡献潍坊人才力量。