楔子

1996年,马鸿14岁。

当一张下岗通知书递到马鸿父亲手里时,檐下的燕子正忙着衔泥筑巢。

他父亲在采石场干了十年。

十年工龄换来的这张薄纸,轻得像片羽毛,却一下子把这个家压得透不过气。马鸿的父亲蹲在门槛上,一宿没睡。烟头散了一地,天蒙蒙亮时,他终于站起身,嗓子哑得厉害:“往后,省着点过。”

那是上世纪八九十年代的淄博周村,阳光洒下来像碎金箔,贴在农家土墙上。马鸿记得,那时的日子就像他家屋檐下挂着的玉米棒子,晒得焦黄,干得掉渣。

馒头掰开,夹一块咸菜就是一顿。要是咸菜里能拌上几滴香油,那简直比过年还美。母亲总是把香油瓶收得紧紧的,只有特殊日子才肯拿出来,小心翼翼地抖上两滴。

自从父亲下岗后,家里的咸菜成了餐桌上的主角,馒头也越来越小。只有逢年过节,母亲才会从肉铺割回一小条五花肉,和土豆炖在一起。肉香味能飘出半条街,马鸿和哥哥扒在厨房门口,眼睛直勾勾地盯着锅里翻滚的肉块。

母亲总是把肉挑到两个孩子碗里,自己舀一勺汤汁拌饭。她常说:“你们正长身体,多吃点。”马鸿现在还记得,母亲说这话时,眼里带着笑,手上习惯性地把磨出毛边的袖口往里掖了掖。

“现在的红烧肉,放再多调料也炖不出当年的味道了。”他推了推眼镜,说:“那不只是肉香,是妈妈从牙缝里省出来的日子。”

窗外阳光正好,一如三十年前那个秋天。只是当年那个蹲在门槛上抽烟的男人,如今已经抱上了孙女;而那个在厨房里偷偷掖袖口的女人,早已白发苍苍。

但那股混着酸香和老盐水咸味的家的味道,始终留在马鸿的记忆里,从未褪色......

为了不给家里增加负担,马鸿放弃大学,选择了兵营。

从部队退伍后,在基层摸爬滚打十一年,现任潍坊高新区清新社区党委书记的马鸿,穿着白衬衫,戴着眼镜。说起这些往事时,他的指尖也会无意识地摩挲裤缝,像是在捻起当年掉落的馒头屑。

曾经,茫茫戈壁是他青春的热血战场,风沙砺剑,孤月照戎装;如今,潍坊高新区的社区街巷、烟火日常成了他新的“战场”。

命运的急转,在马鸿初三那年猝不及防地来了——父亲突然下岗,家里经济一落千丈,让马鸿之后的高中求学路,走得异常艰难。

1998年,马鸿考上了邻镇的高中。土路坑洼不平,他每次骑车都要四十多分钟,车把手上常常沾满了泥。高中寄宿,一个月才能回一次家。父母省吃俭用给他的一百块钱,要掰成好几份:伙食费、学习用品,偶尔还需要买些学习材料。

那时他正长身体,一天能吃七八个馒头,却给自己定了“一餐一块二”的吃饭标准。

早上买一两个椒盐火烧,啃得腮帮发酸;中午和晚上就是三四个馒头配一份素菜,总挑个头大的,慢慢嚼,菜汤倒进饭里拌干净,连碗边都舔得发亮。

△图源网络

淄博人过年爱做炸货,马鸿家除了炸丸子,还会把豆腐切片炸透,能放好久。刚过完年回学校,他就把炸豆腐装在罐子里带去,用热水一烫,就是“改善伙食”了,“当时觉得,这比食堂的素菜香多了。”

最难忘的是那次“断粮”。

没算好花销,回家前钱就花光了,马鸿只能摸黑骑车往家赶。四十分钟的夜路,没有灯光,只有月光把他的影子拉得老长又缩得很短,车轮碾过碎石子的声响,在寂静里格外清晰。

到家时快十点半,半夜的敲门声把母亲惊醒,她开门时的震惊,马鸿记了几十年:“怎么回来了?”听完缘由,母亲翻箱倒柜,东拼西凑出50块钱塞给他。

第二天鸡刚叫,他又骑着车往学校赶,车座子还带着晨露的凉,心里却揣着母亲的暖。

高考前夕,哥哥出了事故,手术费像座山,压得这个家喘不过气。

马鸿看着父亲愁白的头发、母亲红着的眼睛,心里像堵了块石头——哥哥比他大3岁,文科班里的第一,却因种种原因没能上大学,这是全家人的痛,也是哥哥藏在眼底的遗憾。

“他总说,‘鸿啊,你要好好考,替哥圆个大学梦’。”

可马鸿实在不忍心再让家里操劳。

走进化学考场时,那些熟悉的题目他闭着眼都能答,可笔握在手里,却重得像灌了铅。最后30分的大题,他看着题目,心里像被针扎,一遍遍地想“家里的难处”,最终咬了咬牙,放下了笔。“不是不会,是不敢会——多考30分,上了大学,可能就要多花家里的钱,我怕。”

即便如此,他还是以546分考上了外地一所大学。拿到录取通知书那天,他捏着纸角,喜得想笑,却又慌得想哭。

2001年9月,马鸿和父亲坐着亲戚的摩托车,颠簸到火车站,这是他第一次离开淄博。

火车慢悠悠地走,窗外的风景往后退,他心里的忐忑却往前涌。

到了学校,父子俩没急着去报到,而是先找老师咨询助学金政策。“那时申请助学贷款,手续麻烦、费时,最主要的是我不想再花家里钱了。”马鸿看着父亲手里东拼西凑的四千块钱学费,心一横,拉着父亲的手说:“爸,咱走吧。”

临走前,父子俩在学校门口的小店吃了顿“大餐”,花了二十多块钱,菜端上来时,父亲一个劲往他碗里夹,自己却没怎么动。

后来马鸿才说,来之前亲戚劝他去当兵——有津贴能贴补家里,还能免费继续学业。

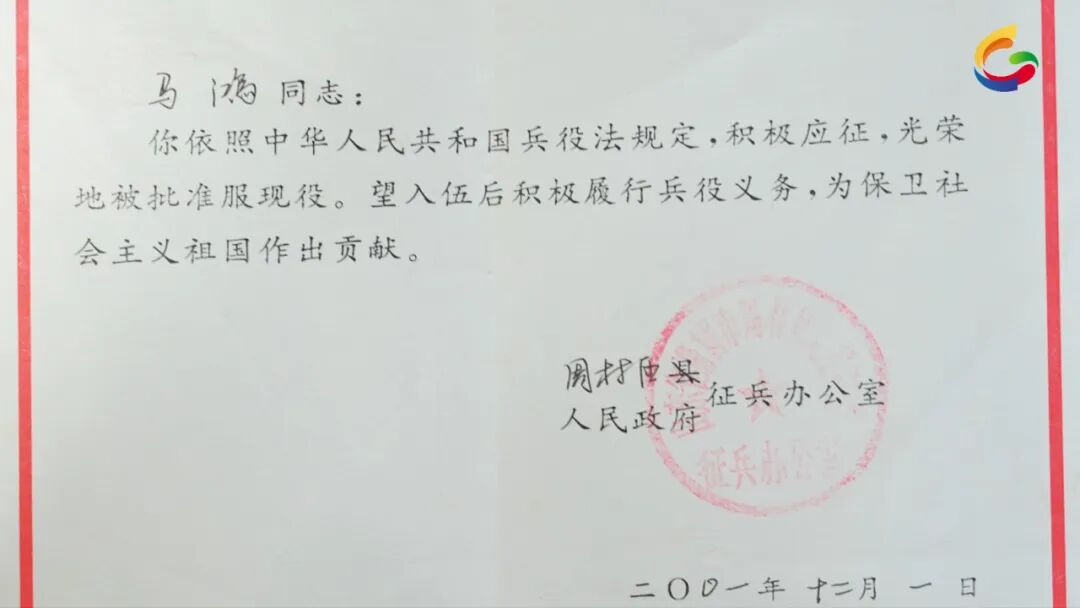

一个月后,征兵成功的消息传来,他才敢把高考漏答大题的事告诉父母。

母亲听完,眼泪一下子就流了下来,话都说不出来;父亲蹲在地上,吧嗒吧嗒地抽烟,一句话没说,可那声沉重的叹息,像锤子一样,敲在马鸿心上。哥哥知道后,红着眼眶捶了他一下,“你怎么这么傻”,可马鸿知道,哥哥心里的愧疚,比他还深。

2001年12月8日,马鸿把大学录取通知书锁进抽屉,胸前挂着部队送的大红花,背着打成豆腐块的被子,踏上了西行的列车。

临行前,哥哥和未过门的嫂子偷偷塞给他五百块钱,加上父母给的,手里攥着小一千块——“那是我这辈子第一次有这么多钱,攥得手心都出汗了。”

三天两夜的硬座颠簸,银川站外的风沙像砂纸,刮得脸颊生疼。换乘的大巴在沙漠穿行了十六小时,遇上沙尘暴,国道被埋了。“大巴车都备着铁锨,我们两辆车上百号人,下来一起铲路,沙子灌进衣领,嘴里全是土,可没人喊累。”马鸿记得,当时有人开玩笑,“以后休假回家,得提前算好天气,别被堵在沙漠戈壁里。”

营地的日子比想象中更苦。

夏季地表温度六、七十度,鸡蛋摊在地上就能熟;沙尘暴来的时候,站岗的桌椅会被狂风拍在铁门上,被吹得拿都拿不下来;营地外常有野狼出没,巡逻时要走六十公里,有时走着走着就迷了路,只能靠微弱的信号找最近的岗哨;还有当地牧民叫“八叉”的毒蜘蛛,“毒性大,咬着人就没救,巡逻时得时刻注意。”

可就是这样的日子,把那个啃咸菜馒头的少年,磨成了一名合格的军人。

2003年,他考入长春装甲兵技术学院,特意选了机械维修工程专业——“当时对于农村娃来说,觉得机械相关的专业,更有用一点。”摸着坦克履带上的齿轮,他总想起父亲当年在采石场操作的运石机,“都是铁的,都是为了家,为了日子。”

军校每月480元的饭补,他能省下大半;200元的津贴,一分不少寄回家里。

“爸妈不容易,能多寄点是点,我在部队吃穿不愁,花不了多少钱。”

2006年7月,马鸿被分到潍坊某修理营。

在修理营的七年里,他结婚、生女,可陪伴家人的时间却少得可怜。

女儿一岁时,马鸿从部队回家,女儿见到他,突然瘪着嘴哭了,他想抱,孩子却往妈妈怀里钻,小胳膊紧紧搂着妈妈的脖子。“那一刻才明白,钢枪能护家国,却护不住女儿眼里的陌生。”

马鸿的声音软了下来,“心里酸得慌,觉得对不起孩子。”

2013年,他提交了转业申请。

2014年,因为妻子在潍坊高新区,他选了离家近的新城街道,一头扎进社区工作。

刚入职时,马鸿接手社区的安全生产工作,他带着部队的“较真劲儿”,花一个月把片区个体工商户的信息一一核对,整理成电子表单,“后来我调去金马社区,同事说那个表很有用,心里还挺高兴的。”

九年里,从(原)清新社区、金马社区到现在的清新社区,期间经过了6个社区、1个街道部门,马鸿也从普通党员干部成长为社区党委书记。“在部队是听命令,社区工作得晓之以情、动之以理,跟老百姓掏心窝子。”

2023年一条火灾新闻在社区群里刷屏,马鸿拿着手机在小区里边走边看。他特意爬到28楼楼顶,想找个合适的位置规划电动车棚。下来之后,他又绕到架空层仔细查看——电动车一辆挨一辆,像沙丁鱼似的挤在一起,又如解不开的绳结。“万一着火了,老人孩子跑都来不及。”他不由得担心起来。

那一周,他的通话记录里全是物业经理的名字。

车棚建成那天,阳光正好。

一位社区居民提着菜篮子经过,伸手摸了摸崭新的充电桩,笑着说:“清出来真好,有地方充电了。”

如今的马鸿天天忙个不停,似乎和他转业时“想多陪陪家人”的设想有点不一样,不过好处是天天都能见,想见就能见。

他时常加班到晚上八九点才回家。老大正在读初二,老二才上幼儿园,马鸿常说:“孩子们的接触面比较窄,我们做父母的更得做好榜样。”

曾经,茫茫戈壁是他青春的热血战场,风沙砺剑,孤月照戎装;如今,潍坊高新区的社区街巷、烟火日常成了他新的“战场”。

马鸿常说:“潍坊高新区给予我的,远不止一份工作。这里是我再次扎根、再度成长的土壤。”

当年,在化学卷上故意留白的30分,恰似他人生中一段未完成的悬念。如今,这份空白早已被万千居民家的灯火填满,那是他奋斗的最好见证。在新的征程中,他依旧乐此不疲地奔波忙碌,用行动书写着从戈壁到城市的奉献篇章,这个过程充满了温暖与希望。