盛夏当时,日光明晃而强烈。在山东潍坊高新区一间不起眼的工作室里,60岁的王志芹正俯身打磨一件红木嵌银漆器。

楼下展示厅内,阳光轻洒在泛着暗红色光泽的漆面上,银丝镶嵌的花鸟鱼纹样也因此泛出如月光般幽亮的光泽,一屋子静止的器物仿佛在这一刻被注入生命。

今年是王志芹与红木嵌银漆器打交道的第41个年头——从学徒到手艺人,从流水线工人到互联网店主,她的双手在岁月与大漆的双重打磨下,见证着“潍坊嵌银髹漆技艺”这项国家级非物质文化遗产代表性项目的发展,也摸索出一条传统工艺在数字时代的生存之道。

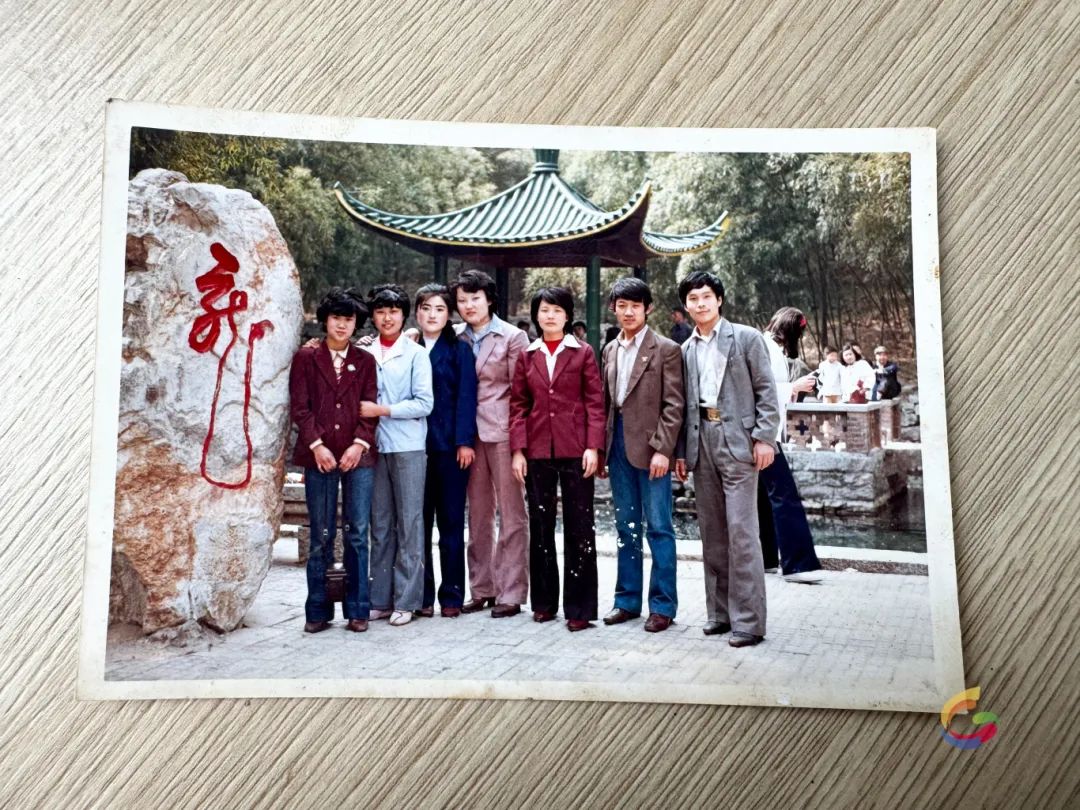

1984年,19岁潍坊农村姑娘王志芹第一次懵懂地走进临朐县工艺品厂,并未想到自己会与一项百年技艺结缘。

“我是个农村人,又没有什么学问,年轻时只想着找个营生做。”因为没有学问,王志芹选择到家附近的工艺品厂,从零开始学手艺。

虽然已有心理准备,但她没料到髹漆竟然这么苦。

回想初入工作车间,王志芹说“心里咯噔一下”——车间内木屑粉尘漫天,天然大漆的味道充斥在空气中,敏感的皮肤不由地瘙痒起来。“大漆(髹漆工艺)对环境的要求比较多,一年四季需要穿工作服,热得浑身起疹子,大漆过敏也是家常便饭。”回忆起当年的艰辛,王志芹语气平静,却透着一股韧劲。

红木嵌银漆器的制作需经打磨、上色、上地子灰、磨灰、补灰、髹漆、阴干、罩漆、拨丝等21道工序,仅大漆环节就需反复打磨、上漆、阴干20余遍。

王志芹师从厂里的髹漆老师傅,“红木嵌银筷子”是学习髹漆工艺的入门之作,也是鉴定一位髹漆师傅手艺的水平之作。

“筷子是最难的,但必须从这开始学。”一件红木嵌银筷子成品共有10副,共计20根筷子。每一根筷子都需用手指蘸取大漆反复涂抹,直至漆面色泽均匀、光亮无瑕。

由于多年接触大漆,王志芹双手皮肤不同程度泛红,关节也因长期劳作变得肿胀,这是髹漆工艺留给她的伤疤,也是一枚经过岁月打磨的勋章。

“做大漆很苦的,现在手艺人也越来越少了。但是每次收到顾客们的好评时,我觉得苦中有乐!”王志芹笑着说。

当一件件红木嵌银漆器打包发往全国各地,一件件或实用或美观的物件在不同的应用场景熠熠生辉,王志芹知道,这是一件手工艺品最好的归宿,也是一位手艺人最得意的瞬间。

2011年,王志芹从工厂退休。按常理,她本可以安享晚年,但她却决定继续自己的“事业”——把红木嵌银漆器做下去。

但如何将产品销往更多的城市,让更多人知道这项国家级非物质文化遗产代表性项目成为困扰王志芹的首要问题。

2010年前后,普通家庭开始普及网络,随着网购平台的兴起和发展,越来越多人开始尝试网络购物,王志芹的儿子发现“开网店”也许是个不错的选择。

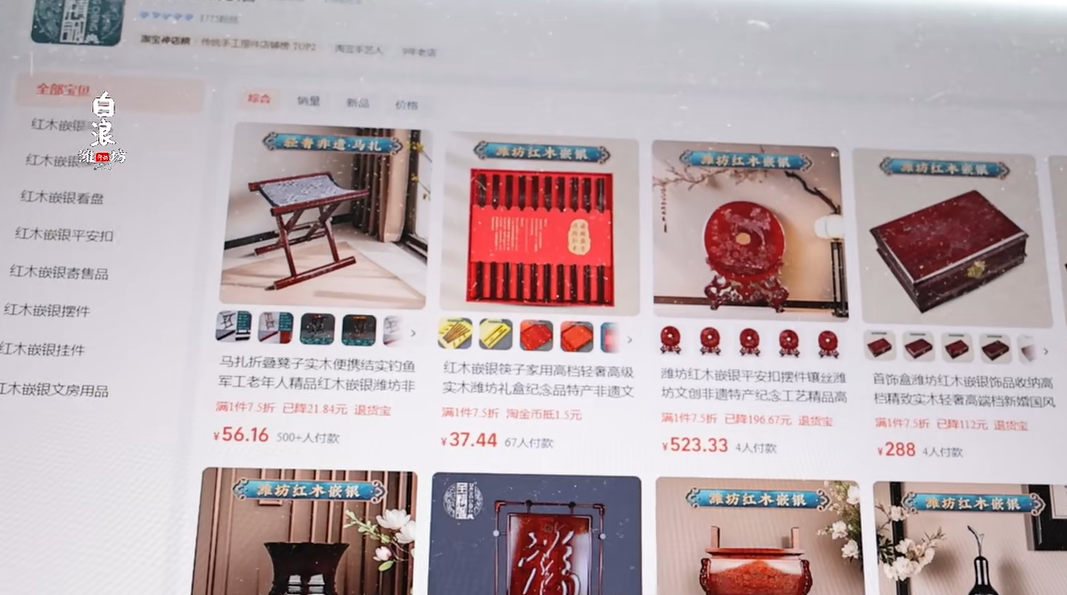

“和家人商讨后,‘至精诚官方店’在2012年秋天正式开设。我们推出定制服务,根据客户的要求做一些多样化产品。”王志芹说。

十余年来,“至精诚”慢慢从一家新店成长为资深老店。

从马扎、看牌、筷子到笔筒、花瓶、首饰盒,再从宫扇、挂画、摆台到盛世宝鼎、文房四宝、天下第一福......各具特色的产品吸引着全国各地的顾客,越来越多的人通过“至精诚”第一次了解到潍坊特有的手工艺品——红木嵌银漆器。

最让王志芹惊喜的是红木嵌银漆器正在走向世界。

“去年有一个美国订单,客户定制了两个直径42公分的红木嵌银看盘,图案为经典潍坊红木嵌银图案‘鹤鸣九州’,客户收到后非常满意,我觉得特别开心。”王志芹说。

王志芹退休时,工厂里的年轻人已经不多。如今,愿意学习髹漆工艺的年轻人更是寥寥无几。

“传统手工艺做起来脏、累,收入也不高,谁愿意做下去呢?”看着手中的红木嵌银漆器,王志芹陷入沉思。

但十余年的坚守,让“至精诚”收获了一个又一个老顾客。如今,每到中秋、春节等传统佳节前后,店铺日单量可达50单,日常单量也维持在20单左右,店铺特有的定制服务也为产品的形式创新提供多样可能。

一件件经由手艺人们雕琢的红木嵌银漆器,翻越万水千山,抵达一个又一个爱好者手中,讲述新的故事。

夕阳西下,暮色浸染工作室内的每一个角落,那些泛着暗红色光泽的红木嵌银漆器在渐暗的光线中流转着幽微的光泽,仿佛在诉说着时光的故事。

从最初为生计拿起漆刷的农村姑娘,到如今用双手致敬传统工艺的老匠人,王志芹见证了红木嵌银漆器在时代浪潮中的浮沉,她用布满伤痕的双手证明:有些光芒,唯有时间和匠心方能淬炼。

地址:高创水岸蓝湾北

电话:13869606766