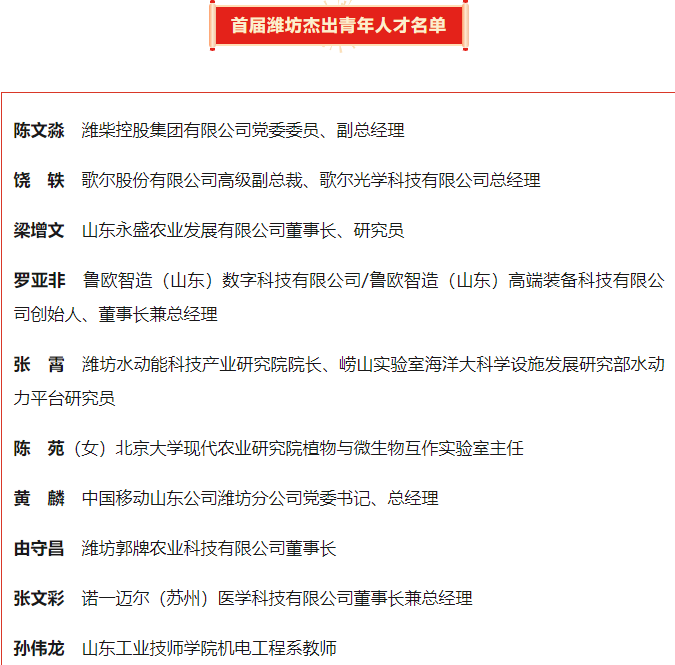

近日,潍坊市首届杰出青年人才名单揭晓。细看这份名单,一个现象引人注目:十位青年才俊中,仅有三人来自潍坊本地,其余七人则来自安徽、陕西、四川、福建等全国多地,乃至拥有海外背景。

这份“七外三内”的名单,不单是对十位青年才俊的褒奖,更如同一面多棱镜,折射出这座城市对人才的渴望和厚待,映照出更好潍坊发展的蓬勃新气象。

这份名单,映照出人才标准的时代之变。

细数十位入选者的履历,“高精尖”是共同印记。

他们的身影活跃在新能源、高端芯片、生物医药、现代农业、海洋科技、数字基建等前沿阵地,成为产业一线的“实干闯将”:陈文淼在燃料电池领域勇攀高峰,罗亚非攻克芯片测试“卡脖子”难题,陈苑的盐碱地治理技术扎根潍坊大地,孙伟龙则在世界技能舞台实现“零的突破”。

潍坊评选出的杰出青年,正是新时代呼唤的复合型人才缩影——既有深厚的专业造诣,更具强烈的产业情怀和突出的实践贡献。

这清晰地传递出潍坊乃至更广阔区域的价值导向:评价人才,核心在于其能否面向国家重大需求、面向经济主战场、面向人民生命健康,能否将论文写在祖国大地上,写在推动发展的生动实践中。

这份名单,印证了产业沃土的核心引力。

为何五湖四海的青年才俊愿意扎根潍坊、成就事业?

答案在于这座城市厚植的产业根基。

潍柴动力、歌尔声学这样的行业巨头,为陈文淼、饶轶这样的顶尖人才提供了世界级的创新平台和产业转化通道。

潍坊深厚的农业底蕴和对科技兴农的渴求,吸引了梁增文、由守昌等农业科技专家在此深耕,育良种、促增收。

潍坊水动能研究院、崂山实验室等平台,则为张霄等海洋科技人才搭建了施展抱负的舞台。

这生动说明:功以才成,业由才广,梧高凤必至、花香蝶自来。

潍坊雄厚的产业基础、明晰的发展方向,为高端人才提供了施展才华的广阔天地,让创新链与产业链深度融合、相互成就。

这份名单,彰显了开放包容的城市品格。

七成入选者籍贯外地,如陈文淼是安徽宿州人,饶轶是陕西西安人,罗亚非是四川绵阳人,张霄是山东滨州人,陈苑是福建仙游人,黄麟是山东聊城人,由守昌是山东邹平人。

这一比例本身就是一个强烈的信号,它昭示着潍坊在人才选拔上,聚焦于实打实的创新突破、产业贡献和社会价值,彻底打破了地域、门户之见,真正树立了“英雄不问出处,贡献方显本色”的用人观。

他们的入选,不是偶然,而是潍坊“聚天下英才而用之”开放胸襟的必然。

这种海纳百川、唯才是举的开放姿态,是潍坊提升人才吸引力的无形磁石,更是新时代更好潍坊城市精神的鲜明标识。

这份名单,诠释了“走在前、挑大梁”的实干精神。

细读每位人才的奋斗故事,无不激荡着“创新先锋、实干闯将、攻关尖兵和技术能手”的锐气与担当。

黄麟推动5G新基建赋能城市发展,其团队获评“敢为先锋集体”;孙伟龙勇夺世界技能大赛金牌,为国争光后反哺职教;罗亚非带领团队解决“卡脖子”难题,体现留学报国情怀。

他们的实践,正是潍坊所倡导的“走在前、挑大梁”城市精神最鲜活的注脚。

这座城市崇尚的,不是虚名,而是实绩;激励的,不是空谈,而是实干,这种强大的精神感召力,吸引并激励着越来赵多青年人才在此扎根、创业、兴业。

见微知著,这份名单有力证明:一座城市的吸引力,不仅在于优渥的物质条件,更在于能否提供成就事业的舞台、开放包容的环境和崇尚实干的文化。

潍坊虽为普通地级市,却以其独特产业禀赋、开放人才理念和鲜明实干导向,展现出超越能级的格局,实现了本土育才与广纳贤才的有机统一,为中小城市突破能级限制、构筑人才高地提供了有益探索。

这份名单深刻启示:在百舸争流的人才竞争中,唯有厚植发展沃土,敞开包容胸怀,弘扬实干精神,方能真正聚才引智,让各类人才的创造活力竞相迸发,为高质量发展注入不竭动力。

潍坊“十杰”的故事,正是对这一时代课题的精彩作答。